|

|---|

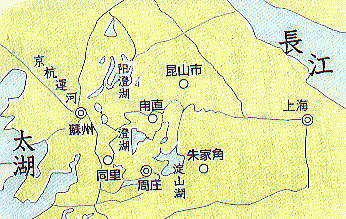

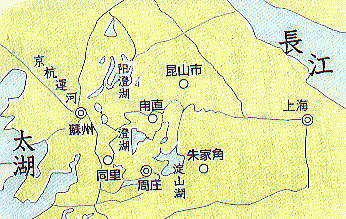

| 江南地方 線は水路である、道路ではない |

| 江南・早春 |

|---|

友人の3人グループでツアーに参加し、江南地方に古い中国を求める旅をした.

|

|---|

| 江南地方 線は水路である、道路ではない |

江南というのは長江の南に広がる水郷地帯である。一般にツアーでよく訪問される杭州・無錫・蘇州とは異なり蘇州の他は殆どガイドブックにも載っていないような小さな街々の魅力に浸る旅であった。かの「中国・江南の道」を書かれた司馬遼太郎氏も訪れていない古い街(古鎮)を巡ったのである。

文化大革命の狂気の中で古いものはどんどん壊されていったが、これらの街がどうして今まで無傷のままで残されたのか。それはひとえに道がなかった事による。ハイウェーは文化大革命の収束後に急ピッチで建設されたのだ。以前は水路を利用してのみ入る事が出来たと聞く。

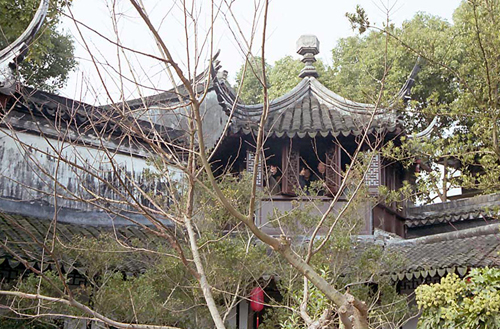

蘇州についてはガイドブックも写真集も数多く出版されているので簡単に通過しよう。

|

|

|

|---|---|---|

| 留園(富豪の庭園) 冬は水面に映る景色を楽しむ |

| 寒山寺 |

|---|

この表題の背景色に黄色を選んだのは意味がある。古来、中国では建物の色が身分によって決められていた。赤は皇帝、黒は皇帝に仕える臣下、そして黄色が寺院の色だったのである。因みに白は庶民の家の壁に使われる。これは他の色を使う事が許されていなかったのか、石灰で塗り固めた上に色をつけるのは費用がかかるからなのかは分からないけれど、お金持ちの、豪壮な庭園を持った家の壁も白であったから、恐らく法令で決められていたのだろう。

寒山寺については張継の詩と森鴎外の「寒山拾得」でその名を知っていたが、詩の拓本とよく知られている寒山拾得の絵の写本を見る事が出来た。絵の方は近くで撮影する事は許されていないので堂外から撮った(ごめんなさい)。

|

月落ち烏啼いて霜天に満つ 江楓漁火、秋眠に対す 姑蘇城外の寒山寺 夜半の鐘声客船に到る 張継 |

|

|

|

| 寒山拾得 | 友人 ( 現在は左から書く方が多い) |

| 同 里 (Tong Li) |

蘇州からバスで1時間、同里という水郷に着く。

ここで退思園という清代の庭園を見る。革命前の中国では有力な富豪には夫人が何人もいた。皇帝には何百人だというから、日本の場合とどうも桁が違うようだ。夫人たちは邸外に出ることは許されず、散策は庭の中のみだったという。

|

| 夫人たちが外を眺めた高殿 |

見学の後私達は散策の時を運河沿いの街で持った。土産物屋がしきりに客を引き茶店の幟がはためいて中国の古い水郷をたっぷり感じさせてくれた。江南の水郷地帯は今、中国の人々の間で人気のあるスポットだとのことで、家族連れの姿もたくさん目にした。

|

|

|

| 舟遊びを楽しむ中国人一家 |

||

|

|

|

| これは次の周庄の家 |

| 周庄 Zhouzh Uang |

同里から小さな屋形船で同里湖を溯り周庄へ向かう。岸辺に住む人々の家や水上生活者の船が絵になる風景を作る。美しい夕暮れの中、周庄のホテル雲海渡暇村に到着した。

|

|

|

|

| キリスト教会を見つけてびっくりした。 えっ、中国で? |

夜の周庄の水辺の街はライトアップされ美しいが、翌日の昼の周庄は下水工事中で水も非常に汚なかった。暖かくなると水の腐った臭いがひどいだろう。

|

千里鶯啼いて緑紅に映ず 水村山郭酒旗の風 南朝四百八十寺 多少の楼台煙雨の中 杜牧 |

|

| 小船で観光 後ろの旗が酒旗 |

|

| 仕事に出掛ける夫を見送る妻 |

ここにも普通の生活がある。

|

|

|

| 洗濯する人 |

火を起こすおじいちゃん |

|

|

題字にパンフレットの一部を借用した訳は用の上にノがついた字が日本に無いからである。ルーチョクと読む。この字はこの街のために作られた字で縦横に走る水路と、街の象徴とされる架空の動物の角を表す

|

|

|

| 水郷にはどこも同じような 石造のアーチ橋 もうどこがどこやら |

民族衣装の高さん | |

|

|

|

| 民族舞踊 |

愛嬌の良い踊り手 |

| 朱家角AHU JIA JIAO |

題字の背景の白は庶民の家の壁の色である。

初めての雨中の観光になった。雨もまたよしという程度の雨だから、かえってしっとりと情緒がある。

水はかなりきれいだし、水路の幅も広く、今まで見た水郷よりおしゃれな感じ。

|

|

|

| 広い河か湖に開ける水路 |

||

|

|

|

| 軒先にも船にも 赤いランタン |

珍しい木造の橋 | |

|

|

|

| 漁師さん |

道教のお堂 |

この後、上海で一泊して帰国の途についた。