|

| タクサン僧院 |

| ブータン門を越えて |

| 2002年5月21日・・・30日 |

|

| タクサン僧院 |

長男が数年前ブータン一人旅をした時、帰宅してから次男に「お前と同じ顔をしたのが居てたぞ」と話しているのを聞いて、私も是非その人に会ってみたい、いつかブータンへ行きたいと思っていた。

いろいろブータンのことを調べるにつれてその思いは膨れるばかりであった。

|

| ブータンの地理と歴史 |

| ブータンってどこにあるの |

ブータン(THE KINGDOM OF BHUTAN)は「地の果て」という意味のインド語からきているらしく、人々は自分達の国をヂュルック・ユル(穏やかな龍の地)と呼ぶ。それはオリンピックで<JAPAN>のプラカードの元に入場しても、我々は自国のことを日本というのに似ている。

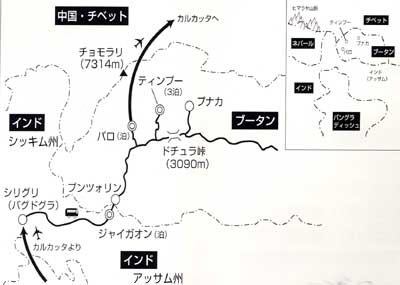

下手な概念図だが位置関係をみてほしい。中国の中でもチベットに接している。

|

|

|

| 国旗 |

約200km北に、チベットの首都ラサがある。このことは、ブータンの伝説や歴史、更には寺院などの役目にまで関係してくることを随所で書くことになるだろう。

| 伝説と歴史 |

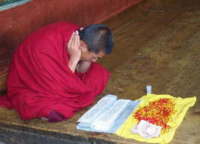

度重なるゾン(寺院と王宮を兼ねたもの)の火災や地震のため古い文書はことごとく失われているが、747年パドマサンパヴァが虎の背にまたがってチベットからやって来たという伝説は、虎はともかくとして年号まであるのだから、単なる伝説ではないのだろう。初めの写真は虎の巣という意味のタクツァン・ラカンである。パドマサンパヴァの名は行くところ行く所で出てくる。ブータンの人々の信仰と崇敬の対象でもある。

12世紀に多くのチベット僧がやってきてこの地に仏教が広められた。多くの宗派に分かれて争いが続いていたが、1616年チベット僧ンガワン・ナムゲルが西ブータンを統一し、1639年チベット人との戦いに勝って初代シャプドゥンとなる。死後2世紀の間ブータン全土で内乱が続いたが、19世紀の末中央及び東ブータンの豪族が西ブータンに勝ってワゲン・ワンチュクが初代国王に選ばれて統一国家となった。

ホテルやレストランなど至るところに写真が掲げられているジグメ・シンゲ・ワンチュク現国王はその曾孫で16歳で即位された第4代国王であって、非常に賢明な方で国民の崇拝と敬愛を集めておられる。GNPでなくGNH(国民総幸福)を国の方針とされる。

1971年国連加入のため長い間の鎖国を解いた。現在年間4000人がこの国を訪れる。

| 地理と気候その他 |

日本の九州の約 1.1 倍(ブータン王国名誉領事館制作の資料による)の国土は、海抜200mから7500m、首都ティンプーは標高約2500mである。

人口は約60万。

国花はかの<青いけし>だが、残念ながら季節が遅くて見ることは叶わなかった。

はっきりとした四季のある美しい国である。殊にティンプーやパロのあたりは日本の信州の山村のように懐かしい風景が広がる。

人々は仏教の厚い信仰に生きている。治安がよいのもそれが一因かもしれない。

ただしインド国境の町プンツォリンは夜9:30以降外出禁止という。

しかし国全体は険しい山々に守られて、ヨーロッパの大国に植民地化されることなく今に至っているので、穏やかな国民性はそのことに由来するのかもしれない。外国に支配されなかったタイ国の人々が優しく穏やかなのと同じ理由だろうと思う。

ひょっとして日本人にしたたかさが欠けるのも同じ理由かな?

|

| 民族衣装<ゴ>を着た 運転手ウォンディーさん |

服装は日本の着物に似ていて、顔立ちも日本人に非常によく似ている。外出時は民族衣装を着るようにという国王の政策によって、この国の独自性が大いに高められていると思われる。

言語はゾンカ語と英語。

就学率は40%。(義務教育でない)

なにしろ辺境の国である。たどり着くまでにタイで1泊、インドで2泊。

航空機でブータンに入れば最短でバンコク1泊で済むのだが、ブータン門を通って昔からのルートをとるというのに魅力を感じてこのツアーを選んだ。

おかげでインドとブータンの鮮やかな対比も分かった。

そんな訳でカルカッタの印象から始まる。

| インド覗き見・カルカッタの印象 |

5月22日(水) 到着した真昼のカルカッタは37−38℃、湿度84%の猛暑。二月半ぶりだそうで、日曜日には42.8℃だったと、ガイドのシンさんの話。ニューデリーはなんと46℃。

ツアーの日程表には午後、カルカッタの市内観光を楽しみますと書いてあるが楽しめたところは少ない。

まずヒンズー教・ドゥルガ女神の化神を祀るカーリー寺院を訪れたが、日のささない石畳の細い路地は暑さを避けて涼を取る人が一杯で、人一人通るのがやっと。1才ぐらいの幼児が裸で寝かされていた。人々の、きついけれども生気のない眼差しから逃れるように歩く。37−38℃、湿度84%というのは想像を絶するものだ。

これこそ貧しさの極みと思うのは、私がまだ世界を知らないからだろう。少なくともここではテロの恐れはない。

|

|

|

| 本殿ではないが これも信仰の対象 |

終末の家入り口 |

時々お金持ちが犠牲を供えて祈るそうで、その動物はこれらの貧しい人々の食料になる。

ここで暮らしているのは、お参りする人々からの施しがあるからかもしれない。

私がもしその中の一員だったらと思ったらとても写真は撮れない。

報道写真家にはなれないね。

広い道に出るとマザーテレサの<終末の家>がある。痩せこけて死を待つ人々を直視できず、すぐ外に出た。

バスに乗ろうとすると、施しを求める裸足の子供達の群れ。決してお金を与えないようにと注意があったので、急いでバスに乗る。

こんな贅沢な旅を続けてよいのだろうかと、考えても詮無いことを考えてしまう。

もしイギリスが植民地にしていなかったらどうだっただろう。歴史に、もしもはないと分かっているが、貧富の差はこんなにもひどくはなかったのだろうか。それともカースト制があるから同じことだっただろうか。

ガイドのスーさんが誇らしげに、悪いこともあったが、イギリスはよいものを残してくれたと、ビクトリア記念館を指し示したが、イギリスの悪はそんなことぐらいで帳消しに出来るものでないだろう。植民地支配についてどう思っているのかと質問すると彼は「昔は困ったけれど今は忘れている。」といった。エジプトのガイドさんとの、この違いは宗教によるものなのか。

|

|

|

| ジャイナ教寺院のそばで。 ここは貧民街でない 手前に貧しい少年、その向こうに きちんと服を着た人 背景の建物は植民地時代のものらしい輪タクも乗用車もある |

ジャイナ教寺院の庭 寺院内部は撮影禁止だが、 鏡を多用した精巧な彫刻で 埋め尽くされている。 世界遺産だと聞く。 ミラーワークという手芸が インドにあるのを思い出した |

|

|

|

|

| 水浴び。この水が飲み水になる |

ヴィクトリア記念館 |

バスの通るメーンストリートは結構広い。

町には一見して植民地時代のものと分かる瀟洒な、しかし汚れきった建物と、独立後の、これも負けずに汚い建物が混在している。

5月23日 今日は湿度61−84%の予報だそうだ。インド国内航空でシッキム、ダージリンへの入り口バグドグラまで飛び、いよいよバスでブータンとの国境を目指す。

車の後ろにはクラッションプリーズというステッカー貼られていて、ここでは追い抜く時に必ずクラッションを鳴らさなければならない。譲ってもらわなければ追い越せないような狭い道幅なのだ。前の車は少しでも道幅が広いところを探して横に寄ってくれるのだが時間がかかる。

私達の乗ったバスはプープー鳴らしながら急ぐ。

空港から離れると緑が多くなり、赤や黄色の美しい花をつけた木が並木になっている。

|

|

|

| 子供連れの三猿 |

昼食を摂った町 |

|

|

|

途中道端に猿が何匹も出ていた。レッドモンキーという。外へ出ると危険なので窓ガラス越しに写した。

人々の表情はカルカッタより穏やかな感じになってくる。

金属製の立派なテラスのついた家の窓に、ガラスの代わりに筵がかけてあった。

日没直前に国境インド側のジャイオンという町に着く。

ここで翌朝の出発が早いので、ブータンの入国審査を受けてしまう。

|

そこで次男とそっくりの入国管理官に出会ったのだ。 長男が言ってたのはこの人のことだなと直感する。 写真を撮ったらいけないだろうかと迷っている内に審査が終わった。 後で考えると添乗員さんに断ってもらって写しておけばよかったのに と残念である。 |

|

| 入国審査へ |

|

|

|

| アナンドホテル |

ホテルは多分、この地方最高級なのだろう。ベッドは下のシーツだけ。黒い小さな毛布がカバーなしにセットされている。シャワーなし。お湯出ず。翌朝ベッドの上を特大のゴキブリが横切った。洗面台はイギリス人用の高いもので、背伸びして使わねばならない。

翌朝屋上に上がってみるとリゾートホテルっぽい雰囲気があって、植民地時代がしのばれた。

ホテル前面のけばけばしい装飾は独立後のものか。

5月24日

出発までの短い時間に町を散策する。大きな木下には屋台が出ていて男達が朝ご飯を食べている。主食は米とマンゴと牛乳だから、朝ご飯といってもおかしくないだろう。ここでは極端に貧しい人はいない。

|

|

|

| 屋台 | 子供は裸足でもちゃんと服を着ているしネックレス、ブレスレットまでしている | |

|

|

|

| 豊富な果物 カルカッタのホテルでは 部屋にマンゴ・ライチ・バナナが 食べきれないほど用意されていた |

物売りはすべて露天 |

| ブータン門の向こう |

いよいよ、なんとなく憧れのような思いを持っていたブータン門を通ってブータンに入る。門をくぐると空気が一変する。

|

| ブータンからインドを見る |

ここにはインドの喧騒は全くない。

すぐ山道にかかり高度をぐんぐん上げていく。山々に囲まれた地形によってこそ、ブータンは鎖国を続けることが出来たのだ。海に囲まれた日本がそうであったように。

信州の山道をドライブしているような雰囲気である。トラックばかりを追い越して行くのは主な工業製品をほとんど輸入に頼っているからだろう。

|

|

|

| 高度100−150mあたり | 最初の パスポートチェックの時に |

高度1800mのブナカのレストランで昼食。日本の蕎麦と同じようなものを2センチぐらいに切って野菜といためた料理が美味しかった。ちなみにこの旅行の食事は最後のバンコクでの夕食を除いてすべてビュッフェスタイルだった。

ブータンの特徴的な家が見えてくる。材木が豊かにあるから一般の住居はすべて木造漆喰塗りである。建築中の家もいくつか見た。窓枠がすべて手の込んだ同じ形にカットしてあるのは、たぶん既製品なのだろう。

|

|

|

|

| 典型的な民家 一家族5,6名が住む |

谷を越えて経文の印刷された幟が張られているのは、 氾濫を防ぐお守りだろうか |

|

|

|

|

| 国立博物館 | バスに手を振る子供達 日本の風景? (動くバスから撮った) |

パロの素朴な(いいねえ)国立博物館を見学し首都ティンプーに夕方到着。このルート、ブータン門からここまで昔は5日かかったそうだ。

5月25日 ツェチュの祭りを観光客用に再現したものを見るために出発したが、途中でアーチェリーの全国的な大会の準決勝をしていたのでしばらく見学する。アーチェリーはこの国の国技で唯一のオリンピック参加種目である。

|

|

|

| 狙い定めて |

矢の行方 |

|

|

|

|

| 驚くほど遠い的 (150メートル以上先) |

チアガール | |

|

|

|

| 的に当たると チームメートが踊る |

選手や観客の席 採点表もある |

やっていた競技は団体戦でチームのメンバーが2回ずつ射る。的に当たると2点、的の中心、赤い部分に当てると3点、25点を先に取った方が勝つ。

その後、郊外の広場でパロの春祭り・ツェチュの踊りを見学した。観光用に再現されたものである(本来、三月末)。踊りはいろいろな意味を持っている。パドマサンヴァヴァをたたえるもの、狩の踊りなどなど。最後の踊りはみんな一緒に踊った。

|

|

|

| オーケストラ |

合唱団 |

|

|

|

|

| 仮面ダンス |

日本の剣舞のような衣装 |

|

| 最後の総踊り (Mさんの撮影) |

それからまたバスに乗り、タシチョ・ゾン(ゾンはお城とお寺を兼ねたもの)を見学、内部は脱帽、写真撮影禁止。国立図書館、メモリアル・チョルテンを車窓から見てから、レストランで昼食。ところで、どこのレストランだったか記憶がはっきりしないのだが、旅行社から指示されていたのだろう、日本人向きの味付けが、なんとも薄味で、パンチの利かない焼き蕎麦に胡椒をうんとふりかけて食べたことがあったっけ。いくらなんでも日本人、あんな水くさいのは食べませんよ。

午後はバザール見学。

|

|

|

| 王様が執務すると同時に 信仰の中心でもある 寺院タシチョ・ゾン |

お寺で勉強中のお坊さん | |

|

|

|

| 出稼ぎか、顔も衣装もブータンの人でない。ひょっとしてこれがブータンにおける差別の片鱗なのかも(このページの文末参照) |

これもアラブ風の衣装など。 粗末な小屋 |

|

|

|

|

| 家族 1 |

家族 2 |

|

|

|

|

| 八百屋さん |

お坊さんもお買い物 |

5月26日 古都プナカへ。

3100メートルのドチュラ峠は雨で、ヒマラヤの展望を期待したのに残念だった。

|

|

|

| ドチュラ峠展望台 | 民族衣装を 上半身脱いだ 現地ガイドの チェンチョウさん (店長さんと覚える) |

峠を下ると段々畑の親しみのある風景が現れ、川向こうにウォンディー・ポダン・ゾンが美しい姿を見せる。川のこちら側、恐らく向こう側も見事なサボテンの花盛りである。しかしそのとげは見たこともないほど鋭い。私見であるが、昔、チベットなどの侵入からゾンを護るために植えられたのではなかろうか。鉄条網より恐ろしいサボテンなのだ。

|

|

|

|

橋を渡ってウォンディーの村に入る。ドイツのマルクト広場のように、広場の周りを商店が取り囲んでいる。ブータンではめずらしい形態だとのことである。

|

|

|

|

|

|

| 笑顔の可愛い子供たち | 幸せそうな子供 |

プナカゾンはポ・チュ川とモ・チュ川が合流するところにある。先ず外から見て、ぐるっと回ってゾンに到着。幸なことに内部の見学が許された。もちろんお堂内部の撮影はできないが、華麗な彫刻のある欄干や窓など中庭での撮影は出来た。お堂の中でガイドのチェンチョウさんがお祈りをしてくれた。ゾンの内部へ入る時、チェンチョウさんは必ず長い房の付いた大判の白いストールを着ける。これが正装でストールの色は身分によって決まっている。白は庶民、僧は赤、王様は黄色である。

|

|

|

| プナカゾン 左 モ・チュ、右 ポ・チュ (チュは川) |

ゾンへの道の途中にあった高校 | |

|

|

|

| 経文の書かれた幟が並ぶ ゾンへの吊橋 |

ジャカランダの花咲くゾン | |

|

|

|

| 回廊 |

出窓 |

|

|

|

|

| 回廊の彫刻 |

パドマサンババと虎の壁画 |

見学の難しいといわれるシムトカゾンも見学できた。

|

|

|

||

| 青年僧 | 赤と黄色の糸の お守りを売りながら (値段は志) お経の勉強をする 修行僧 |

ブータンでは 一家に一人男児が 出家する 成人して適性がなければ社会に戻る例もあるらしいが、3歳の僧もいると聞く |

夕食の時現地手配会社のゲンポ社長から一人一人に、Tシャツがプレゼントされた。

包み紙が和紙風のすばらしい紙だったので、丁寧に持って帰って墨絵を書く人にさし上げた。

プレゼントする時はこのような紙で包むのが礼儀だそうだ

5月27日 三泊したティンプーを後に再びパロに向かう。パロゾンの手前で、日本と少しも変わらぬ田植えをしていた。しかし紐を引っ張ってやらないから、植えた後は揃っていない。

|

|

|

| 水牛で耕す | 早乙女 |

|

|

|

|

| 柳並木 |

パロゾン 後方に小さく国立博物館 |

|

|

|

|

| キチュラカンの中庭、 ミカンの木が育ち実のなるのは めずらしいと言われる。 |

タクサン僧院(冒頭と同じ写真) |

標高2300メートルのパロの町ではちょっと走ると息が上がる。午後、ここからさらに500メートルの高度差のある展望台に登って、タクサン寺院を遠望した。お天気がよければ馬で登る予定だったが、小雨がずっと続いていて危険なので徒歩で登る。ほんの短い時間、僧院が雲の中から姿をあらわした。まさに今回の旅のハイライトであった。

山から下りる途中で地面に古い仏具や織物、アクセサリーなどを広げて売っている女性がいた。同行のNさんが「わたしらが買わな、買う人いてないからかわいそうや」と座り込んだので、それもそうだなと私も古いネクレスを買った。登る時にはこの人達いなかったから、私達の姿を見て、店を広げて待っていたのだろう。

|

| H氏の撮影による |

5月28日 パロ空港から空路、もう一度カルカッタへ戻って、国立博物館を見学。地下鉄に乗って、雑踏の中を歩いたりした。今朝の新聞の見出しを見ると、バス事故で46名が亡くなったそうだ。日本では全く報道されていないので、心配はしていなかったらしい。

5月29日 帰国の途につく。

![]()

帰国後あるホームページで、次のようなことを知り全く驚いた。

私達の旅は、言うなれば釜が崎のようなところは近づかない<観光客>に過ぎなかったのだ。低開発国の観光というのはこのような面があるのだと考えさせられた。

(引用)ブータン国民の約5分の1にあたる12万人の 南部に住むネパール系ブータン人を、強硬な同化政策や人権抑圧で国外(ネパール、インド等)に追いやったブータン政府の態度は、理不尽で依然頑なである。

ネパール系の人達に犠牲を強いることによって、あのユートピアのような国があるとは・・・。

おりしも今日6月20日は世界難民の日である。

| 世界の旅Top | ...... | ホームページTop |