| 後半のロシアはここをクリックしてください | ||

| 7月5日(金) 成田⇒ウランバートル⇒テレルジ | ||

| 昨年、久しぶりの海外旅行てクロアチアを訪れた。 うん、まだ行けそうだなと今年選んだのが、 モンゴルと、シベリア鉄道の旅である。 25年前、夫とのただ一回の海外旅行に選んだ旅行社に 久しぶりにアクセスしてみて 素敵なツアーを見つけ、矢も楯もたまらずすぐに申し込んだ。 25年前60歳だった私。今年は〇歳、 無事に旅することができますようにとお守りのつもりで、 旅行保険にも入って、いざ出発。 |

||

|

||

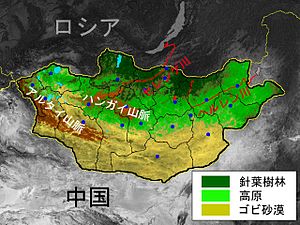

| 窓際の座席だったので、いろいろと思いを巡らせながら時を過ごした。 最も大きな感想は「モンゴルについては、何も知らなかったなあ」 いきなり大砂漠になる。それがかの有名なゴビ砂漠。 ゴビ砂漠はもっと西の方、アラブに近い所と思い込んでいたのだ。 大草原の国というからには、国の大部分が、草原なのだと思っていた。 下の地図はWikipediaから借用したもの。 |

||

|

国旗 |

|

| 「1955年、モンゴルなど東側5か国と日本など西側13か国の 国際連合加盟が国連安保理で一括協議されたが、 中華民国がモンゴルの加盟に、領有権を主張して拒否権を発動」 (Wikipedia) 中華民国(蒋介石の)がモンゴルを 自国領と主張していたことがわかる。 1992年にモンゴル人民共和国からモンゴル国へ改称。 人民共和国という国名で、ソ連圏の国であったということも知った。 |

||

|

||

| くねくねと蛇行している大河が見えるのに、文明が見えない世界 なぜこんなことにびっくりしているかというと、 世界の4大文明はすべて大河のあるところに発生しているが、 大河があれば文明が発達するというような単純なものではないのだね。 人類が快適に住まえる場所であって、肥沃な土地が広がっている という大きな条件が、必要なのだ。(アタリマエダロ) |

||

|

||

| 緑と谷に沿って発達した町 |

||

|

||

| チンギスカン空港 |

||

|

||

| 日本の援助で、新しい空港へつながる高速道路建設中 |

||

|

||

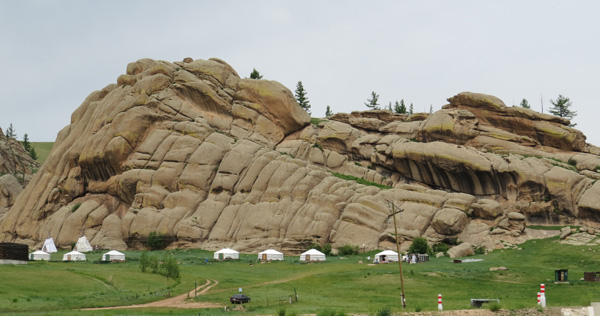

| 遊牧民のゲル ゲルを宿泊施設としているホテルへ向かう。 |

||

|

||

| テレルジ国立公園内のテレルジ・ヒルズ・ロッジについたのは 午後10時過ぎ。もちろん真っ暗である。ここでで3泊する。 シャワー・トイレ付き。水洗トイレだが使用した紙類が流せない。 上の右のゲルが私の宿。 この地方の場合、ホテルの部屋も、宿泊用のゲルも 大した変わりはないと思われる。トイレについても同様である。 翌朝、中央の明り取りの窓から、さんさんと朝日が差し込み 4時頃に目覚めてしまったけれど、熟睡はしたようだ。 |

||

|

||

| 宿泊用のゲルは、3部屋が組み合わせられていて、 真ん中に、水回りが集められている。 この写真では左側が私のゲル。 バアーンとと叩き込まないと扉が閉まらないのが、ちょっと困った。 ついでにもう少し詳しくゲル内部を説明しよう。 |

||

|

||

| 壁は材木を組み立てて、現代のゲルはキャンバスを張ったもの。 昔は、ヤクの皮などが使われたらしい。 左の棒はテントを支えるもので、少し見える白い袋には、 重石が入っている。 |

||

|

||

| ホテル形式になったエントランスとレストラン |

||

|

||

| ホテルのロビー |

||

風景のイメージがつかめるようなビデオを撮影していたので、 次にアップしてみる。 |

||

7月6日(土) テレルジ国立公園の観光 |

||

| オボーに旅の安全を祈る 石が積み上げられ様々な色の布が巻かれたもの 旅において道中の安全を祈願して オボーの周りを三周、時計回りに回る事が慣習である。 普通は地面から石を拾いそれをオボーの上に積み上げる。 甘いものや金、ミルクやウォッカを供える場合もある。 もし急いでいてオボーに立ち寄る時間がない場合は、 オボーを通り過ぎる際にクラクションを鳴らすことでも 良いとされる でも車のない時代からオボーはあるのだろう?? |

||

| チンギス・ハーン巨大騎馬像 高さ40m(その内台座12m)2008年完成 世界第8位の大きさだというが それら世界の巨像の中には、日本の観音像他も入っている(笑)。 |

||

| モンゴルは、ずっと中華民国の支配下にあったと思っていたが、 1921年にソ連の支援で独立し、 1924年11月26日に「モンゴル人民共和国」が誕生 なんと世界で2番目の社会主義国だったのだ。 中ソ対立により再び中国と敵対関係となる。 道理でガイドさんが中国の事をよく言わなかったなあ。 ソ連に従属する15の共和国があり、 モンゴルは、それには属さなかったけれど ソ連一辺倒の政策を続け、「ソ連の16番目の共和国」とまで呼ばれたという。 1980年代後半、モンゴルでもソ連のペレストロイカが波及して 民主化運動が高まり、 人民革命党の一党独裁政権は1990年に崩壊、 複数政党制による自由選挙で行われる大統領制と議会制を導入して 人民革命党と民主化勢力の連立政権へ移行した。 その後「モンゴル国」と改称し社会主義の放棄を実行。 モンゴル人民共和国は名実とともにその歴史的役割を終えた。 (ウイキペディアより) モンゴルの社会主義はかなりうまく機能していたのではないだろうか。 例えば、学校教育の平等性である。 子供たちは、学齢期になると、どんなに遠い田舎に住んでいても、 親元を離れて、寄宿生活を送り、 夏には夏休みで帰ってくるが、逆に、都会からキャンプ生活に 田舎へやってくる。 モンゴルが中国の友好国でなく、ロシアの友好国であったというのは、 目から鱗である。 そしてソ連に完全に従属する共和国ではなく、 ある意味で、対等の立場を持っていたということも、 この国の独自の発展のためにとてもよいことだったのだろう。 そういえば、この時代は、私はもう50歳を超えていたのだから、 自分で外国については新しい知識を得る努力が必要だったのだ。 今回の旅行はチンギスハーンの時代から現代まで、 私の蒙古についての知識の空白を埋めてくれる旅だった。 |

||

| 巨大な、古代蒙古の履物の前で、 貸衣装を着て、写真を映してもらう人々。 チンギス・ハーンには王妃が何十人もいたという(笑) この履物は屋上のチンギス・ハーンの足の大きさではないかと思う。 次いで亀石という巨大な岩へ。 到着寸前、ガイドさんが 「あの岩まで、どのくらい時間がかかると思いますか」 といったところで、寝込んでしまった。 次に目覚めたときバスの中は空っぽ。運転手さんもいない。 どうして出たらよいのかわからないので、窓をたたいていたら 運転手さんが気づいて開けてくれた。 |

||

|

||

| したがって亀石の正面からは写真を撮っていない。 土産物屋のゲルなどを覗いてまた乗車。 |

||

| この後、本物の遊牧民のゲルの見学があったのだけれど、 写真が見当たらない。次の写真はバスの窓から撮ったもの。 今ではゲルのそばに電柱があり、テレビや冷蔵庫なども使えるようだ。 私見だが、第2次世界大戦後、 ソ連寄りだった所為での発展は大きいと思う。 中国寄りだったら?? |

||

|

||

| 深夜12時に星の観測があった。さぞかしとは思ったが、 疲労回復優先で参加しなかった。 |

||

| 7月7日(月) 午前、野の花を探しに |

||

| ガイドのムフさんの得ている情報をもとに、高山植物などを探す。 テレルジ国立公園は高度1000mから2000mらしいので、 高山植物の宝庫である。 もちろん低地で見られる花々もたくさんあった。 |

||

|

|

|

| エーデルワイス |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ゆったりと、お花畑を歩き、 放牧されているヤクのすぐそばまで近寄ったりした。 |

||

|

||

午後 ミニ・ナーダム祭 |

||

| これは出発前から、期待していたのだが、 ツーリスト向けの演技である。 それでも結構楽しかった。 歓迎の踊りのビデオを挿入します。音量は調節可能です。 |

||

| モンゴル馬頭琴は、何となく昔からの憧れで、 音は?形は?と思っていた。 思いがけないほどの低音の弦楽器で、演奏者は歌も歌い、 これまた低く響く声だった。 調弦する部分が馬の頭部の形になっている。 いくら見世物だといっても、後ろの水玉模様の女性の振る舞いは邪魔。 日本の観光客向けの各種盆踊りではこんな人はいない。 やはり民族性の違いだろうか。 |

||

|

この馬頭琴奏者は 真の芸術家だと思った。 |

|

弓の競技 |

||

|

||

| 的が遠いので近くに張り付けた写真 的のど真ん中に当たっている。 |

||

|

||

| 添乗員さんもやってみて、見事成功。 |

||

| モンゴル相撲(ビデオ) 5分ほどありますので、早送りでも。 |

||

本物のナーダム祭りは7月11日から行われるので、 ほんの少しの日程の差で見ることが出来なかったわけだが、 各所に、準備は始まっていて 遠くから祭りに参加する馬も集まっているようだった。 総括するとモンゴルの滞在は、結構よかった。 |

||

| 7月8日(月)テレルジ⇒ウランバートル | ||

| ウランバートル市へ向かう。 この道は常に大渋滞なのだそうで、時間がかかる。 |

||