田園風景の中の学校は小学校かな、中学校かな |

| 吉野・桜と歴史覗き見 |

| 2014/4/10 |

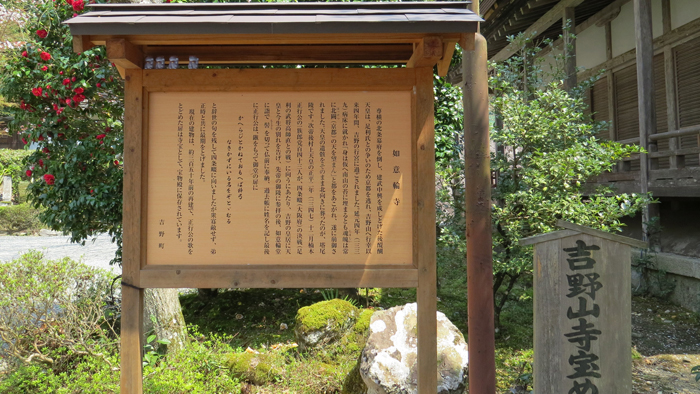

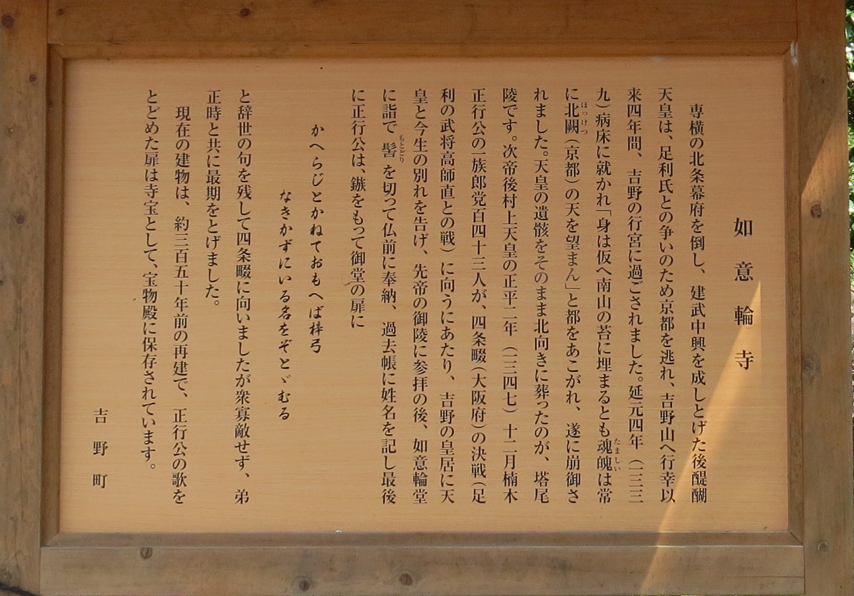

はるか昔、六十数年前、高校の遠足で、吉野へ行ったように記憶している。その時に見た、如意輪堂の扉に楠木正行が出陣に際して鏃で彫りつけた辞世の句を、もう一度見たいというのが、今回のツアー一人参加の大きな目標であった。

だから近鉄吉野駅下車で4時間30分の自由行動になった時まっすぐに訪れたのが、如意輪堂である。

ツアー一人参加は好きなのだが、花見弁当を一人で食べるのはなんとなくヤバイな、と思っていたところ、貸切電車吉野着が11:42だから、添乗員さんが、電車の中でお弁当を食べてもいいと大きなゴミ袋まで用意していたので、11時20分にお弁当を食べ始めた。

田園風景の中の学校は小学校かな、中学校かな |

|

|

|

| 美味しかったよ |

ケーブルは長蛇の列。何しろ、中千本上千本が満開なのだ。ふと見ると満員ではあるがバスが発車直前。急いで乗り込んだ。手摺りにしっかり捕まって、山道を揺れていく。中千本中央の如意輪寺前下車。

|

| 看板に中千本公園近道と書いてある。願ってもないことだ。 |

|

| 後醍醐天皇の御陵がこの上にあるらしいけれど階段を見てパス。 |

|

| 花びらとお地蔵さん |

|

| 南朝の後醍醐天皇御主殿と書かれているから、 仮御所の紫宸殿だろうか。 |

|

| 外へ出てから、初めて撮影禁止と知った。 |

|

| 楠公父子・桜井の別れ |

|

| 小楠公(楠木正行)の兜と鎧の腹巻 |

|

|

|

| 桜井の別れ |

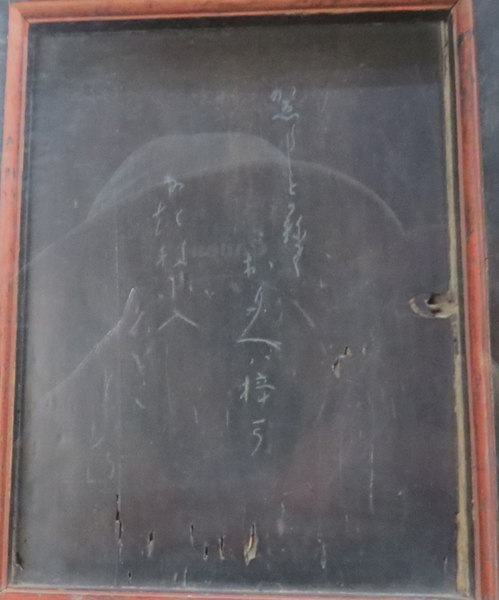

成長した正行が 死を覚悟して四条畷に向かう前に、 後醍醐天皇に別れを告げるため吉野に上り 如意輪堂の扉に 鏃で辞世の句を彫りつけて出陣。 かえらじとかねて思えば梓弓 なきかずにいる 名をぞとどむる |

ウイキペディアより

【桜井の駅まで進軍してきた正成は意を決し息子・正行を呼び「兵庫へは討死覚悟で出陣するが、汝は故郷へ帰るようにと告げる。

正行は「いかに父上の命とは言えど、年若くとも死出の旅の供をしたい」と願い出る。

正成は「私の死後は尊氏の天下となろう、その日に備え成長し、国の為に天皇に仕えよ」と諭す。

さらに先年、天皇より賜った刀を差し出し、これを我が形見にせよと言い残し、「老いた母の元に帰れ」と正行に告げ、両者は、泣く泣く別れ行く。】

これは小学校唱歌になっていて、何しろ太平洋戦争の最中に小2~6を過ごした私は、いまだに歌詞を覚えている。(当時は国民学校と言った)

所でこの如意輪堂の扉、六十数年前には、まだ本堂の扉であったが、今は外されて、寺宝として宝物殿の中にある。

|

寺院、神社すべて階段や坂道の上にある。

|

|

|

| あんなとこまで行くのん? |

ああ、もうちょっとや |

|

| 下に拡大 |

|

|

| ここから見た桜は圧巻 時間が足りないので上千本にはいかなかったが、 充分美しい桜の遠望を楽しんだ。 |

|

| 吉野の桜は、本来、山桜だから葉と花が同時に出る。 もう、葉が出てるから散ってると言っている人がいて、クスクス。 昔の屏風に書かれている桜は、すべて、この種類である。 |

|

|

|

| さすがに、ここはハイヒールで来ている人は皆無。 皆それなりのウオーキング姿。 |

|

| 風景もご馳走 |

|

|

| 大正12年4月創業となっているから昭和天皇がお泊りになったのだろうか 谷崎純一郎、吉川英治などがここに滞在執筆したようだ。 ここは現代史の世界 外から覗けるようになっていて写したのが下の写真 |

|

|

| 下って来ると都会並みの雑踏 |

|

|

満開の吉野、取材のヘリコプターが何度も旋回している。音は聞こえるがなかなか見えず、狙っていたらやっと捕まえることができた。

|

|

| 吉水神社 後醍醐天皇の行宮 |

|

| 熱心に祈っている男性がいる。南朝の天皇を崇拝するのは、 よほどのお年寄りか。 戦前は大逆賊とされた足利尊氏らが復活して、 大河ドラマなどでも取り上げられたので 今の若い人は南朝、北朝をわりと公平にみているようなのに。 このおじさんが隠岐の島へ行ったら、卒倒してしまうかもね。 |

|

| 後醍醐天皇玉座 |

|

| 義経と静御前が、隠れていた部屋。 |

|

| 源義経の鎧 |

|

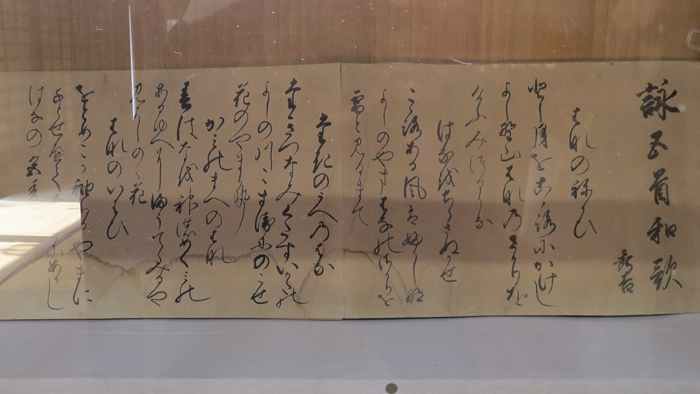

| 時代は安土桃山へ 出ました豊臣秀吉 想像以上に字がうまいのでびっくり。 |

|

| 秀吉が花見の為に造園させたもの |

|

| 金峯山寺蔵王堂 何か行事があったらしい |

|

| 金峯山(きんぷせん)寺の 「総門」 吉野山全体の総門にあたる 下って来た私にとっては出口なのだが、 吉野山の入口というわけだ。 |

近鉄吉野駅へ集合時間にちょっと余裕があったので、焼き餅を一個食べているうちに、貸切電車にみんな乗り込んでいた。

最後にウイキペディアよりまた引用する。

吉野に桜が多い理由

吉野山に桜が多いのは、桜が蔵王権現の神木であるとされたことによる。修験道の開祖とされる役小角は、金峰山(現在の大峰山系)で修行を積み、その結果、金剛蔵王菩薩(こんごうざおうぼさつ)が出現して、これを感得し蔵王権現像を彫ったとされる。その時に用いられた木材が桜樹であった。以降、行者達は桜材を使い権現を彫刻し、これを祀る習わしとなった。これより桜は神木となり、桜の枯れ木といえども薪にさえせず、一枝を折る者は指一本を切るといったような厳しい信仰が厳守されたという。そのため蔵王権現に祈願する際には、神木とされる桜の苗を寄進するのが最善の供養となる風習が起こり、平安時代の頃から多くの桜が植えられるようになった。また大海人王子(のちの天武天皇)が、吉野の寒中で、庭の桜が満開の夢を見て、これが動機となって天下を定めたので、桜は霊木であり神木であるとされ、桜の愛護が始まったとも伝えられる。

なのですって。おわり