|

遅い昼食の後、希望者のみ龍ヶ滝を見に行く。 なかなかきれいな滝だが、 何の変哲もない道を歩いて行って 突然滝が現れるのは、鹿児島空港近くの龍門の滝と 似ているし形も似ている。 名前まで龍が同じ。 |

| 隠岐の島 |

2007/8/1〜4

隠岐空港と伊丹空港の間に、夏休み期間だけジェット機による直行便が出る。ほかの期間は時間が倍ぐらいかかるからプロペラ機だろう。

私たちの仲間に隠岐出身の女医さんがいて、後醍醐天皇の、子孫かもねなどと冗談を言っていたが、隠岐へ行って見たいというのは全員の長い間の願望だった。

上述の直行便を利用したツアーがあることを知り、早速7名で参加することになったが、隠岐出身の彼女は仕事の都合で参加できないのは残念であった。

台風が北上しているのがちょっと気がかりであったが、三日間つつがなく観光を終え、もう一日隠岐の流人生活をチョッピリ体験することになる。

8月1日

伊丹空港を飛び立った機は40分の飛行で隠岐空港に着陸。剥製の大きな黒牛に迎えられて予定は二泊三日の旅を始めた。

隠岐には大小あわせて180ほどの島があるというのは、まず驚きであった。北に位置する最大の島が島後(どうご)で、それより南の2番目に大きな島が島前である。同じ発音で道後温泉は四国内の北部にある。前後はどういう関係でつけられるのか。二つの例で北の方が後、南の方が前と言われるのだろうか。空港のあるのは島後である。のちに読者が教えてくださったことによると、京都から近いほうが前で遠いほうが後と決まっているらしい。

|

遅い昼食の後、希望者のみ龍ヶ滝を見に行く。 なかなかきれいな滝だが、 何の変哲もない道を歩いて行って 突然滝が現れるのは、鹿児島空港近くの龍門の滝と 似ているし形も似ている。 名前まで龍が同じ。 |

観光バスのガイドさんは、とても上手で 美人ではないが魅力的。 最初に行った水若酢神社は彼女の言葉を 借りると、混ぜご飯(だったかな)。 出雲大社様式と伊勢神宮様式と 春日大社様式が混合されているのだそうな。 |

|

|

|

|

|

| 隠岐郷土館で、 隠岐の島について しばらくお勉強 |

牛突きといわれる闘牛の横綱の剥製 |

|

|

|

|

| 舞台のようになった展望台で 熱演中のガイドさん さて何を熱演してくれたのか忘れた。 ごめん。 |

白島海岸 台風の影響か薄く霞 かかっているのが残念 沖のほうの小さな島も 180の中に入る |

|

島後から西ノ島へフェリーでわたるため 別府港へ向かっている途中 バスが止まったのはかぶら杉を見るためであった。 左、かぶら杉 人をいれずに写したので、大きさがわかりにくいが 手前の柵は人より低いものである。 関東の人はカブというので、カブラというのは 西日本の方言ではないかと思う(まったくの独断)。 辞書にはカブラはカブの異称とでていた。 なんとなく、宮中で使われる雰囲気のように思える。 なにしろ隠岐は皇族、貴族の遠流の地だったのだから。 余談だが女遊びが過ぎて流されたお公家さんも あったそうな。 |

西ノ島のホテルで夕食後、小さな船で夜光虫の見物に出かける。

夜だからとカメラを持たずに出たのが、とても残念だった。

船のエンジンが波を立てると、その波頭がきらきら光る。非常に美しいものである。

波が立てば光るのだそうだが、ということは海面は夜光虫でいっぱいだということになる。

8月2日

|

. | 国賀海岸で放牧されている馬を見る。 荒々しい摩天崖を背景にのどかな牧場がある。 残念ながら摩天崖単独の写真はなく、 友人たちの集合写真の背景なので、 西ノ島町のホームページの写真を拝借する。 |

|

||

| 海と対岸の山を見渡す 広々とした牧場。 |

母馬のそばで 安心して眠る子馬 |

|

|

|

|

| 不思議な岩 |

通天端 |

隠岐の島では、真っ黒な食牛を「隠岐牛」というブランド名で育成中。こんな牧場で、放牧されるのだね。ここの名物牛突きもまた黒牛だからご 後鳥羽上皇もこんな黒い牛をご覧になったのだろう。

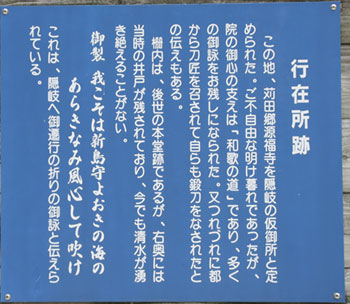

この島に後鳥羽上皇の行在所跡がある。牛突きは上皇をお慰めするために始まったという説もある。

|

|

||

| 鳥羽上皇御火葬塚 この近くに後鳥羽上皇を祭神とする 隠岐神社が作られたのは 軍国主義の時代、昭和14年である。 |

|||

1221(承久3)年,後鳥羽上皇は鎌倉幕府から 政権を奪回するために戦を起こしたが敗北し、 北条氏によって隠岐へ流され、この地で 19年後崩御された。 太平洋戦争の敗北までは、北条氏は足利氏とともに 大悪人とされていたが現在は北条、足利ともに 評価されている。 ちなみに1332年,、後醍醐天皇も隠岐に配流されたが、 こちら後醍醐天皇は1年後脱出に成功し 建武の親政があったが、後に足利氏に破れ、 南北朝が始まった。 後鳥羽上皇が19年もおられたので、大丈夫だと、 監視がゆるかったのかもしれない(私見)。 |

|

||

菱浦港からフェリーで再び島後の西郷港へ渡り宿泊。

8月3日

午前中観光で12時55分の飛行機で帰る予定である。台風の進路に当たっていたが、雨もほとんど降らず、まずまずのお天気だった。円形のドームで牛突きを見物する。

|

|

||

| 闘争意欲まったくなし |

教え込まれているとおり。 オス同士なのよ。 |

||

|

|

||

| 聖武天皇勅願所 隠岐国分寺 後醍醐天皇の行在所と伝えられているが 本堂は明治の廃仏毀釈で焼かれ、 昭和になって再建。 今年(7/2/25)再び消失。 |

金色の紋は菊と桐を合わせた紋 菊の花が11弁とは変わっている。 |

||

|

|

|

| おみやげ 買わなかったよ |

||

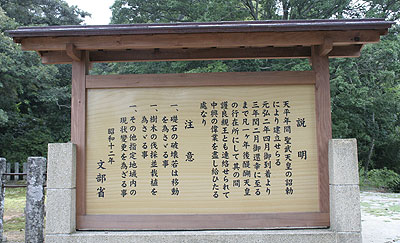

| 昭和12年文部省と書かれた掲示 |

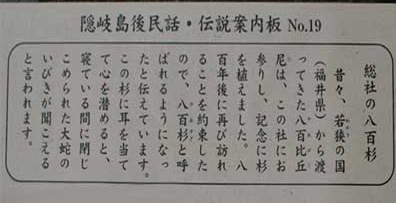

玉若酢命神社には八百杉といわれる樹齢1000〜2000年の大きな杉があって天然記念物に指定されている。

|

|

|

|

この玉若酢命神社の宮司、億岐家の宝物館で、日本にここしかないという奈良時代の国宝・重要文化財の駅鈴を拝見し、録音されている涼やかな音を聞いた。駅鈴というのは奈良時代一国に一セット下賜されたもので、役人が旅行するときなど身分証明のために使ったものらしい。億岐家第四十七代当主・億岐正彦氏が説明してくださった。

|

|

|

| 隠岐の国・駅鈴 |

億岐家 |

観光をすべて終わって空港に向かう。

大阪からわれわれが乗ってきたのと同じ飛行機が来て、それに乗って帰るのである。ところが台風の余波で上空から空港の標識が見えず、ぐるぐる旋回したのち引き返してしまった。

8月4日

かくしてわれわれは流人生活をチョッピリ体験することになったのである。もう一泊し、翌日は、飛行機の座席がないから、フェリーとバスを乗り継いで夜遅く帰阪した。うーん遠いね。やっぱり流刑に最適の地だと実感した。

しかしそのおかげで、フェリーは冒頭の友人の生まれた島(知夫里島)にも立ち寄り、遠いところから来ていたのだなあと思った。

|

完